|

КАЛЕЙДОСКОП ВОСПОМИНАНИЙ ЦИПРИНУСА

(псевдоним.)

Mihi Galba,

Otto, Vitellius,

nec beneficio nec injuria cogniti.

Tacitus.

Veritas temporis filia.

Aulus Gellius.

Выпуск I.

МОСКВА.

Типография Грачева и К., у Пречист. В., Д. Шиловой.

1874

Дозволено цензурою. Москва, 23 Февраля 1874 г.

Адаптация текста, примечания и комментарии © А.В.Королёв.

Оглавление:

Несколько

слов о Пржецлавском и его

«Воспоминаниях»

Несколько

слов о Пржецлавском и его

«Воспоминаниях»

1. Калейдоскоп воспоминаний Циприниуса. 1811 и 1812 годы

1. Калейдоскоп воспоминаний Циприниуса. 1811 и 1812 годы

2.

Калейдоскоп воспоминаний

Циприниуса. Н.Н.Новосильцев

2.

Калейдоскоп воспоминаний

Циприниуса. Н.Н.Новосильцев

3.

Воспоминания Д.К.Тарасова и

комментарии Пржецлавского

3.

Воспоминания Д.К.Тарасова и

комментарии Пржецлавского

ВСТУПЛЕНИЕ.

Я жил долго и вращался в

различных слоях общества; много видел и слышал, многое на

самом себе испытал и, находясь нередко в особенных, иногда в

исключительных положениях, видел, слышал и наблюдал много

такого, что кроме меня или не могло быть известно никому,

или было известно немногим.

Я имел обыкновение из

происходившего вокруг меня записывать то, что было более

выдающегося в людях и в событиях, особенно все, что могло

послужить к обогащению моих студий над характерами и к

уразумению сущности событий: ибо совершившиеся факты имели

для меня значение лишь видимых проявлений действующей чрез

них причины, значение указаний для исследования (на сколько

это возможно) причин и заключающегося в них внутреннего

смысла. Из такого материала составились эти воспоминания

прожитой эпохи.

В составлении, так сказать,

свода из разрозненных, беглых заметок, в сочетания их по

предметам в отдельные рассказы, я не держался никакой

системы. Каждая статья составляет особое целое. Когда же

случается, что между некоторыми из них существует

естественная связь, и одна статья восполняется другою, то на

это указано ссылками в приличных местах.

Что касается до современных

мне личностей, то я не писал их биографий, а ограничивался

замечательнейшими фактами из их жизни и характеристическими

чертами как их самих, так и моих к ним отношений.

В этих очерках я считал

нужным, говоря о главном лице, упоминать, в виде вводных

статей или в примечаниях, о тех, которые были с ним в

соприкосновении. Я думаю, что это не лишнее как потому, что

такие вспомогательные очерки составляют как бы декоративную

обстановку, из которой главный субъект выходит более

рельефно, так и потому, что самые эти второстепенные

личности почему-нибудь заслуживают воспоминания о них.

В этой работе, так как она

не автобиография, я по возможности избегал эготизма. В

рассказах я ввожу свою личность и говорю о себе лишь на

столько, сколько это необходимо для разъяснения

обстоятельств, для группировки подробностей, а главное, для

сохранения в рассказах того отпечатка живой

действительности, которого никакое искусство подделать не в

состоянии и который происходит только от личного присутствия

деятеля или очевидца.

При этом я мало заботился о

литературной отделке. Вообще я такого мнения, что в

обработке материалов, накопившихся в долгое время из беглых

записок, набросанных в те самые моменты, когда нас поразило

событие или встретилась замечательная личность, нужно

стараться сохранить девственный характер того необдуманного

перво-произвольного впечатления (impression

spontanée, prime-sautiére) под влиянием которого

писалась заметка, без предвзятой мысли, что она когда либо

увидит свет.

Занимаясь настоящим трудом,

я глубоко был проникнут сознанием важности частных,

безискусственных записок для современной истории, как ее

понимают в наше время, когда она перестала быть сухою

эфемеридою событий и жизнеописанием знаменитостей. Теперь

требуется от нее, чтобы она представляла полную картину

жизни данного народа, со всеми ее элементами нравов,

образования, общественного быта и мышления. Сознание такой

важности естественно соединялось во мне с сознанием долга

быть строго-правдивым. В этом качестве я конечно могу

поручиться вполне только за случаи, в которых я был

очевидцем или действующим лицом. Остальное я записывал на

основании общей известности (notoriéle publique),

общественной молвы и наконец наиболее достоверных слухов. По

моему мнению и такие, менее доказанные, данные не должны

теряться бесследно. Искусный историк сумеет извлечь из них

если не прямую, то косвенную пользу; они ему пригодятся,

хотя бы как материал красок для верного колорита эпохи.

Я никогда не был

систематическим мизантропом; от своей эпохи и своих

современников не ждал и не требовал более, чем они могли

дать. Поэтому, если из моих «Воспоминаний» вышло более

картин Тениерова*1 или Гогартова*2 жанра, чем

высоко-исторического стиля, то в этом вина не моя. Я могу

уверить, что не карикатурил умышленно, но за то и не украшал

ничего, а списывал с натуры, что было и как было.

I.

1811 И 1812 ГОДЫ.

....the dance of being,

A mask fantastical and strange,

To the hearing and the seeing.

Diekens, 1)

Я очень немногим моложе

настоящего века, и поэтому ясные воспоминания о

замечательнейших событиях мне современных начинаются у меня

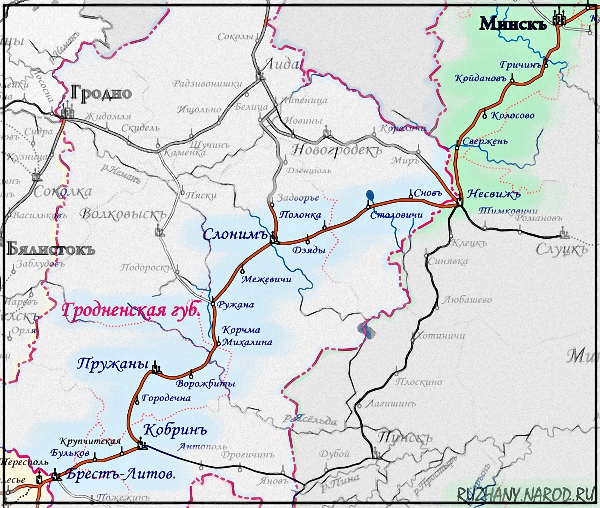

с 1810—1811 годов. Мы тогда жили в Ружане, местечке

Слонимского уезда, принадлежавшем князю Франциску Сапеге

2), от которого мой отец арендовал большое имение

из Ружанского графства и самое местечко. Я очень хорошо

помню 1811 год; он отличался тропическими жарами и, если не

повсеместно в России, то по крайней мере в западных

губерниях, страшною засухою*3, причинившею в тамошнем крае

всеобщий неурожай, лесные пожары и разные болезни. Воздух

наполнен был дымом; во все лето солнце, не затемняемое ни

малейшим облаком, являлось сквозь густой дым, в виде

большого раскаленного шара; от восхода до заката можно было

смотреть на него невооруженным глазом.

|

| Комета 1811 года |

В конце лета явилась

знаменитая комета*4, как бы в подтверждение народного

поверья, что эти небесные тела предвещают войну и другие

общественные бедствия. Тогда уже было известно о натянутых

отношениях между нашим и Французским правительствами, и

носились слухи о близкой войне. Комета 1811 года была очень

замечательна по своей величине и блеску; она имела большое

ядро, хвост не длинный, но очень густой и светлый; когда не

было луны, то от кометы освещалась часть неба. Орбита ее

должна быть невообразимо велика, так как она до сих пор,

после 60-летнего бега, не возвращалась еще и не показывалась

во второй раз.

Слухам о приближающейся

войне все в тамошнем крае, более или менее, сквозь страх,

радовались. Пламенные Польские патриоты предусматривали в

ней шансы восстановления прежней Польши, люди же более

положительные видели уничтожение ненавистной, введенной

Наполеоном, так называемой континентальной системы*5,

Страстно возненавидев Англию, неизвестно почему, а вероятнее

всего из зависти и антагонизма ее либеральному образу

правления, император Французов сперва намеревался

действовать против нее открытою силою и устроил было для

нападения на Англию пресловутый Булонский лагерь*6; но потом

раздумал и переменил тактику и, соображая, что богатство и

могущество Великобритании имеют основу в ее всемирной

торговле, положив разрушить то и другое, заставил

государства всего Европейского материка заключить союз, в

следствие которого все торговые сношения их с Англиею были

прекращены. Система эта без сомнения нанесла много вреда

Англии в Финансовом отношении, но она не менее тягостна была

и для континента. Из всех же Европейских государств всех

более потерпела, быть может, Российская Империя. Ею

парализована была в большей части Российская отпускная

торговля, так как Русские сырые произведения находили сбыт

преимущественно в Англии. Наиболее такой искусственный

торговый застой наносил вред западным окраинам Империи. Для

Литвы и Белоруссии отпускная иностранная торговля составляла

почти единственный источник дохода с помещичьих имений и

снабжала край товарами необходимыми для комфорта в домашнем

быту. Ежегодно, по Неману и Западной Двине, сплавлялось в

Кенигсберг, Мемель и Ригу огромное количество всякого хлеба,

семени, льна, пеньки, шерсти, корабельного и строевого леса,

поташа, смолы, и т. п. Все это сбывалось Английским купцам,

а в упомянутых портах закупались для Литовских и Белорусских

губерний провизии на целый год колониальных товаров*7,

Французских вин, портера*8, сукон, всяких материй и других

изделий, так как в краю не было почти никаких фабрик. Все

при таком обмене жили хорошо, и денег было много. Вдруг, со

введением континентальной системы, в следствие которой и

Англия с своей стороны блокировала моря, все это

благосостояние рушилось, и повсеместно дал себя

почувствовать недостаток и денег, и предметов первой

потребности для жизни хотя несколько утонченной. Кофе,

сахар, Французские вина, пряности, сукна, шелковые и

шерстяные материи, тонкие полотна и т. п. стали предметами

роскоши. Развилась до неслыханных размеров контрабанда,

обогащающая только Жидов*9 и таможенных чиновников. Места в

таможнях на Европейской границе стали самыми прибыльными

местами в государстве. Это породило отвратительные

искательства и интриги, непотизм в высшей степени,

административную деморализацию, доходившую до цинизма. Сами

чиновники хвастали своими доходами и вели Сарданапальскую

жизнь*9-1; Шампанское вино прозывалось у них таможенным

квасом*10.

|

Переговоры через

пролив.

Карикатура начала XIX

века. |

Вред, нанесенный России и

ее окраинам континентальною системою, не ограничился

временем продолжения ее; она повлияла и на дальнее будущее

отпускной торговли; это влияние чувствуется и теперь, и

такое положение едва ли когда либо может улучшиться, по

крайней мере на этом пути. Так как Англия не могла в течение

нескольких лет получать нужных ей сырых произведений из

России и из других участвовавших в континентальном союзе

государств: то она стала искать себе этих продуктов в других

частях света. И так для шерсти, кож и сала разведены

огромные стада в Австралии и других колониях; хлебом Англия

стала снабжаться из Соединенных Штатов и Канады; в самой

Англии, в следствие правительственных мер, рациональное

хлебопашество доведено до совершенства. Из южных колоний

доставлялась пенька; там стали в больших размерах

возделывать растениеPhorimum tenax*11, дающее волокно

несравненно лучше и крепче конопляного.

Известно, что когда

торговля однажды покинет путь, по которому многие годы

следовала и проложит себе новый, то уже чрезвычайно трудно

привлечь ее обратно на прежний. Таким образом

неблагоприятный для России баланс иностранной торговли,

установившийся со времени введения в ней континентальной

системы, продолжается и до сих пор и не престает также

неблагоприятно влиять на денежные курсы, не смотря на то,

что с Англиею возобновлены торговые сношения, но естественно

не в таких уже размерах, как было прежде.

|

Станислав Солтан

Худ. ? |

В описанном положении,

Литовским помещикам оставалось одно: ограничить по

возможности свои расходы и обходиться тем, что производит

самая местность. Очень трудно им было отстать от старой

привычки комфорта и даже роскоши, но делать было нечего.

Одно, от чего они не отказались, это кофе и сахар. Но все

перестали покупать Французские вина, привоз которых сухим

путем обходился слишком дорого. В крае распространились

Немецкие столовые вина, особенно Франконские*12, Венгерского

же запасы с давних лет находились в каждом порядочном доме

3). Вò время подоспел свекловичный сахар*13,

изобретенный по инициативе Наполеона. Но сукна и всякие

материи были чрезвычайно дороги. Почетнейшие помещики и их

жены условились дать собою пример экономии и носить платья

из местных произведений. Князья Любецкие*14, Пусловский*15,

мой отец*16, граф Солтан*17, Микульские*18, Стровинские*19

сшили себе венгерки для лета из домашнего небеленого холста,

а для осени и зимы из простого толстого сукна. Жены их и

дочери нарядились также в платья из простого холста; я

помню, как матушка вышивала цветною шерстью пелеринки к

капотам из такой же материи для себя и для дочерей; нас

мальчиков нарядили подобным же образом. Вскоре это сделалось

всеобщею модою, и одеваться иначе считалось дурным тоном.

Прежние платья все донашивали уже только у себя дома, но на

званый обед, вечер или на бал, никто не смел показаться

иначе, как в принятом новом костюме. Странный контраст у дам

составляли с такими нарядами золотые серьги, браслеты,

брошки и фермоары*20 с бриллиантами и другими дорогими

камнями.

|

| В дороге |

Ружана лежит на почтовом

тракте*21, который в то время был главным, если не

единственным, путем сообщения России чрез Варшаву с западною

Европою. Тогдашние власти, не смотря на недавно окончившиеся

Наполеоновские войны в Германии и на готовившуюся новую в

России, были как нельзя более снисходительны на счет

паспортов. По этому множество всяких рыцарей промышленности

скиталось по краю и, благодаря местному положению Ружаны, не

мало их, под разными предлогами, перебывало в доме моих

родителей и в домах окрестных помещиков. Из них в памяти у

меня остался один, некто Дроздовский*21-1, очень красивый

мужчина. Он явился в качестве туриста, в блестящей

обстановке великосветского денди. Он рассказывал о себе, что

он сын короля Станислава-Августа*22 и одной Варшавской

красавицы — Жидовки*23. Он слыл Дон-Жуаном: все время, когда

гостил он в нашем околотке. У разных помещиков, маменьки

находились постоянно в страхе за своих взрослых дочерей.

После узнали, что это был шулер, а в 1816 г., бывши в

университете, я его встречал в Вильне, как он, спившись с

кругу, шатался по улицам в лохмотьях и просил милостыни.

|

| Почтовый тракт, идущий через Ружаны, Начало XIX века. |

Известно, что в этом

периоде времени первые авантюристы в свете были из Поляков.

Таковы исторические личности: Фиалковский*24, который был

некоторое время королем на острове Мадагаскаре, Арцишевский*25,

сделавшийся адмиралом в Бразилии, а по преимуществу

Хацкевич*26, Французский генерал десятых годов нашего

столетия, известный во Франции под именем le général

Lodoiska, Европейской славы шулер и герой несметного числа

самых отчаянных выходок, всегда почти cum acumine

4), так как это был человек необыкновенного ума. В

одно время он был послан от Наполеоновского правительства в

Вену, с огромным количеством фальшивых банкоцетлей*27,

которые должен был пустить в обращение и тем уронить

Австрийские финансы. Хацкевич почти вполне достиг этой цели,

но на последней операции был пойман и приговорен к смертной

казни. Он однако же успел убежать из крепости, где

содержался. Таков был, на гораздо меньшую ногу, и наш Дроздовский 5). Подвиги

некоторых из этих рыцарей, чрезвычайной смелостью и

эксцентричностью своею, нередко доходили почти до

легендарной чудесности.

|

Гренадер польского

легиона

Худ. Шарле

Николя-Туссен |

Источника этих явлений

напрасно было бы искать в стихиях народного характера

Поляков. Он есть смесь почти противоположных элементов:

Славянской беспечности, природной храбрости, с Французскою

способностью увлекаться первыми впечатлениями. Но силы этих

составных элементов было бы недостаточно для произведения

таких субъектов, о каких мы говорим. Нужно искать другой,

внешней причины, так как она, по моему мнению, заключается

не в постоянных качествах народного характера, а в

случайных, временных обстоятельствах, и именно вот в чем.

Многие Поляки из образованного класса, в данной эпохе,

нашлись в исключительном положении. При самом начале военной

карьеры Наполеона, они поступили во Французскую службу и

составили легионы*28. Это отборное войско Наполеон водил по

всюду за собой в своих экспедициях и даже посылал в Америку.

Таким образом легионисты*29, справедливо можно сказать,

«прошли сквозь огонь, воду и медные трубы». Эти

воины-космополиты закалились до твердости адаманта в

беспрерывных победоносных боях, в лишениях, в неисчислимых

перипетиях войны всех возможных родов и во всех климатах.

Неудивительно, что, при господствовавшем тогда безверии,

среди такой жизни, притупились в них всякие человеческие

чувства и что из них выходили такие полу-демоны, как напр.

Хацкевич. Это объяснение подтверждается a

posteriori тем фактом, что все исторические Польские

авантюристы были в свое время легионисты или служили в

других Наполеоновских войсках.Sublata causa tollitur effectus (с

прекращением причины прекращаются последствия.) С тех пор

как Наполеона не стало, и подобные Польские герои перестали

являться.

При тогдашнем

административном бездействии, выродился и в самом крае

странный бродячий элемент, исключительный продукт местности.

Это были являвшиеся по временам в помещичьи усадьбы, так

называемые «философы». По этому названию они могли

претендовать разве только на причисление их к школе древних

Циников*30. Нечто в роде, Русских «юродивых», но без

религиозной примеси, это были все шляхтичи, получившие

некоторое образование, но предавшиеся пьянству,

полупомешанные, промышляющие выпрашиванием милостыни.

Некоторые декламировали при этом какие-нибудь выученные

стихи или речи, другие же и сами их сочиняли. Из них я помню

четверых: Познянского*31, Семирадзкого*32, Мелешко*33 и Омульского*34. Последний был уроженец не Слонимского уезда,

бродил по целой Литве, но кроме своего философского промысла

имел другой, более полезный. Он хорошо настраивал фортепияны

и этим, по помещичьим домам, зарабатывал деньги. Мелешко,

совершенный идиот, происходил из знатного рода: один из его

предков был воеводою. Семирадзкий был прожившийся помещик и

от пьянства на половину сумасшедший; одежду, которую ему

давали, он пропивал и тогда ходил весь обмотанный соломою.

Бывали философы и в городах; так в Вильне, в мое

университетское время, были помешанные на стихотворстве

Шурловский*35 и Кришталевич*36, также Соболевский*37. Но

последний был не столько истинный Литовский философ, сколько

довольно острый шут. Ему делали разные фантастические

костюмы, и он парадировал в них по Вильне с важностью

Испанского гидальго. Раз, когда я еще был в университете, он

сыграл следующий фарс. Чрез Вильну проезжал какой-то

Германский принц*37-1. Половина города вышла ему на встречу за

Острую Браму; в толпе был и Соболевский, но никто не заметил

что такое у него было под альмавивой*38. Принц, в экипаже,

остановился пред Остро-Брамой*39 для принятия приветствий от

официальных лиц, после чего должен был отправиться прямо во

дворец. Как только кончились приветствия, Соболевский,

стоявший в первом ряду зрителей, подбежал к экипажу и, став

на одно колено, с глубоким поклоном поднес принцу — горшок с

вареным картофелем, сказав при том по-польски, что для того

делает это приношение, чтобы его высочество считал себя в Вильне как бы на родине 6).

Соболевский сделал это так ловко и так скоро, что полиция

схватила его после уже совершившегося факта. Принцу, который

не в шутку рассердился, сказали, что это сделал сумасшедший.

Соболевского взяли в полицию; но это ему было ни почем; он

был хорошо знаком с кутузкою, куда его нередко отводили,

поднявши пьяного на улице.

Провинциальные философы

иногда зарабатывали себе небольшие деньги еще следующим

промыслом. Во время моей первой молодости доживали свой век

кое-где по деревням старики помещики, которые не доверяли

казенной почте и письма свои, даже в другие уезды и

губернии, давали носить кому-нибудь из странствующих

философов. Это стоило им несколько злотых и, странное дело,

философ, преобразованный в письмоносца, не смотря на свое

пристрастие к водке, всегда, хотя и очень не скоро,

доставлял письмо по адресу и приносил ответ. Когда же такому

недоверчивому господину случалась надобность посылать

деньги, то для этого он нанимал одного из Татар. В Слониме

была целая населенная ими улица; их было также немало и в

Новогрудке.

|

Татары на службе

польско-литовскому государству.

Наместник и офицер

Литовско-Татарского

Конного полка, 1797-1801. |

Кстати о Татарах. От самого

древнего нашествия Азиатских народов на Европу, в Литве

осталось много Татар; они поселились в городах и местечках,

где занимаются разными ремеслами, преимущественно

кожевенным. Многие из высшего класса (мурзы*40) приняли

христианство и со временем, в военной службе, приобрели

дворянство. Таковы Азаревичи, Аслановичи, Кенские,

Азулевичи, Лукашевичи, Уланы, Крынские,

Беляки, Ордынские*49, и др. Простые Татары большею частью

остались магометанами, но и у тех и у других сохранились

непоколебимо традиции строгой честности; по крайней мере в

описываемое время, такое было общее о них мнение. И

действительно, никто не помнил примера, чтобы кто-нибудь из

этого племени был замешан в уголовном деле, никто не мог

назвать развратной женщины из Татарок. Литовские Татары

считают себя потомками воинов Золотой Орды*50, и

замечательно то, что физиономии их, кроме несколько смуглого

цвета лиц, не имеют ничего общего с типом физиономий других

Русских Татар, например Казанских. У Литовских черты лица

правильные, глаза прямые, вообще черные и выразительные.

От 1811 года живо у меня

сохранились в памяти некоторые более замечательные случаи, и

я их здесь расскажу: в них есть характеристические черты

места и времени.

Известно уже, что наше

местопребывание было на самом большом тракте. Поэтому в

местечке, где была и почтовая станция*51, беспрестанно

появлялись новые лица. Один раз вечером, после жаркого

Июньского дня, мы целым семейством вышли на прогулку,

направляясь к кузнице, стоявшей между местечком и палацем,

где мы жили. Пред кузницей стоял какой-то странный экипаж,

род одноколки в одну лошадь, а около него суетился какой-то

господин в не менее странном костюме. Он имел черную шляпу с

большими полями, какие носили Евреи, а в руках большую

палку, и показывал кузнецу что-то поврежденное в экипаже.

Подошедши ближе, мы увидели, что проезжий монах какого-то

иностранного ордена. На нем была старая коричневая ряса, с

красным крестом на левой груди. Сам он был менее чем

обыкновенного роста, плотного сложения; смуглое

выразительное лицо резко было ознаменовано Итальянским

типом. Отец мой мало говорил по-французски, но, видя

духовного, обратился к нему по-латыни: на этом языке

незнакомый объяснялся свободно. Мы узнали, что он монах

ордена Камиллиан*52, от своего монастыря в Апеннинских горах

послан для собирания подаяний на выкуп христианских

невольников от Марокканцев, Алжирцев и Тунисцев.

|

| Одеяние камиллиан. |

Отец пригласил странника

ночевать у нас и просил не беспокоиться об экипаже, который

будет починен. Монах поблагодарил, говоря, что он и без того

зашел бы в палац*53 за подаянием и пошел с нами; он немного

хромал, опираясь на палку. Пришедши в дом, отец Амвросий за

стаканом Венгерского разговорился. Он объехал всю

Гродненскую губернию; в другие губернии посланы другие

монахи его ордена, а он возвращается в монастырь. Он

оказался человеком образованным, рассказывал много

интересного о своих путешествиях, но главным предметом его

речей были жалобы на императора Французов за порабощение

Италии, а особенно за притеснение Папы. Он все более и более

горячился, бранил и проклинал Наполеона, предсказывая ему

близкое падение именно потому, что он заставил Св. Отца произнесть на него анафему. Отец и матушка защищали

Наполеона, но монах не хотел ничего слушать и не переставал

повторять, что этот изверг, этот антихрист должен скоро

погибнуть.

По утру на другой день,

одноколка отца Амвросия была готова, и он, получив от

родителей моих подаяние, отправился к Бресту-Литовскому.

Недели чрез две мы узнали, что по сведениям полученным от

нашего посланника в Париже, Камиллиана задержали близь самой

границы. Оказалось, что это был переодетый офицер

Французского генерального штаба, посланный для съемки

главных местностей и дорог Гродненской губернии. В палке у

него нашли срисованные им планы.

Около того же времени, в

половине лета, в нескольких верстах от Ружаны, в лесу, по

дороге к следующей станции Межевичи*54, завелись разбойники.

Их было трое, они останавливали и грабили проезжающих. Раз

нашли в лесу убитого с признаками жестокого истязания

бедного Пинского мещанина из тех, которые по дворам разносят

огородные семена. Два раза делали в лесу облаву с участием

военной команды, но оба раза безуспешно. Наконец, для поимки

бандитов, командирован был губернатором заседатель от

дворянства Слонимского Земского Суда (полицейского

управления) Леопольд Лагевницкий*55 и, прибыв на место, он

остановился у нас. Он слыл хорошим детективом и,

действительно, в нескольких довольно трудных следствиях

оказал талант, напоминающий Лекока 7).

Он употреблял разные средства, посылал в лес людей с

коробами; те притворялись пьяными, а чиновник следил за ними

лесом с вооруженными людьми, по ночам разъезжал сам по

большой дороге, нарядившись Жидом в скрипучей немазаной

фуре, наполненной «фиктивным» товаром, а там скрывались люди

с ружьями. Ничто не удавалось: бандиты не поддавались ни на

какие хитрости. Мы, дети, ужасно боялись разбойников и по

ночам не спали от страху.

Лагевницкому стало ясно,

что они тайными путями узнают обо всем что предпринимается.

Он переменил тактику, распустил слух, что уезжает совсем, не

надеясь исполнить губернаторское поручение, и действительно

уехал от нас, но, отъехав версты две, своротил в сторону

тракта к соседнему помещику. Скрываясь у него, он стал

действовать по новому плану: переодевался то крестьянином,

то Жидом, искусно гримируясь, ходил по окрестным селам и

часто бывал в Ружане, там ходил по кабакам и лавкам и сам, и

чрез доверенного, смышленого человека, которого с собою

привез, собирал разные слухи.

|

Корчма «Последний грош»

Худ. Пиварский (1845) |

В том самом лесу, где

подвизались разбойники, в двух верстах от большого тракта,

на проселочной дороге, была корчма, содержимая Жидовкою*56,

молодою красивою вдовою. Естественно было полагать, что

мошенники бывают в этой корчме, а может быть она служит им

притоном. Сделали обыск, но ничего подозрительного не

оказалось. Лагевницкий сам два раза наезжал внезапно ночью,

но всякий раз издалека встречал его лай большой собаки и,

приехавши, он не заставал никого, кроме хозяйки, ее 8-ми

летнего бахура*57 и служанки, также Жидовки.

Раз, когда все уже были

уверены, что чиновник уехал, он в местечке узнал, что в тот

же день корчмарка закупала провизию, вовсе не Жидовскую, как

то говядину у мясника-христианина и свинину, говоря, что у

нее ночуют проезжие господа 8).

Он тотчас послал своего человека в корчму, велел пить там

водку и пиво и дал пилюли, которыми он, в куске жареного

мяса, должен был отравить собаку. Человек в точности все

исполнил и ушел вечером, собака не вдруг околела, но была

больна и не выходила из сарая. Чиновник от стоявшего в

Ружане полка вытребовал команду, 12 солдат; она обошла

корчму лесом и расположилась в лесу же близь самой корчмы. В

туже ночь Лагевницкий с пятью вооруженными людьми отправился

на место. Собака не лаяла. Они обошли корчму кругом; огня в

ней не было. Пробуя окна, нашли одно не плотно затворенное;

отворили его; все шестеро вошли в него, без малейшего шума,

и очутились в большой общей комнате, где на полу, вероятно

после порядочных возлияний, спали богатырским сном не

раздетыми три человека. При каждом лежал большой нож, а при

одном и пистолет. Убрав эти оружия, чиновник и его спутники

вдруг накинулись по двое на каждого и еще полусонных стали

вязать привезенными с собою бечевками. Атаман, тот у

которого был пистолет, защищался отчаянно. Он укусил руку у

Лагевницкого; но тот, сильный молодой человек, скоро с ним

справился. Между тем по данному свистку подоспела и команда.

На шум прибежала в одной рубашке из смежной светелки с

зажженною свечкою сама шинкарка и, увидя, что делается,

заломила руки и стала неподвижна, как бы пораженная

каталепсиею. Она, по рассказам Лагевицкого, была прекрасна и

могла бы служить лучшею моделью для статуи отчаяния. Ее

также связали. Чиновник сдал всех на руки унтер-офицеру с

своим подручным и отослал в местечко под арест, к начальнику

тамошнего гарнизонного этапа, а сам приехал к нам и все

рассказал. Атаман, по прозванию Жигар, был Волковыский

мещанин, два другие — беглые солдаты. Шинкарка была

любовницею атамана, и чрез нее он получал нужные ему вести.

Благодаря им, разбойники все время облавы просидели на

высоких деревьях, скрываясь в густой листве. У разбойников

найдено денег немного, двое серебряных часов и еще кой-какие

вещицы. Но что странно, в их вещах найдены бутылка сапожной

ваксы, початая банка помады и печатный in 4-to экземпляр

трех первых од известного Польского поэта Козьмяна*58. Эту

книжечку чиновник подарил мне, так как я в то время

пописывал стишки; она сохранилась у меня до сих пор.

|

Корчма в предместье

Худ. К.Кукевич |

Но вот эпизод, который

сделал еще гораздо большее впечатление на все наше

семейство; тут дело шло о жизни и смерти одного из его

членов.

Матушка получила письмо от

своего брата Фаддея Г., жившего в Минской губернии,

извещавшее, что он едет к нам провести некоторое время. Мы,

дети, обрадовались этому: добрый дядя привозил нам всегда

прекрасные гостинцы. Тогда никто почти не ездил на почтовых,

а на своих или нанятых у Жидов или у Татар лошадях. Дядя

ехал в своей коляске, на тройке своих же лошадей, с

человеком и вел с собою хорошенькую верховую лошадку в

подарок для меня, старшего своего племянника. На одном

отдыхе в корчме, не доезжая до нас верст за сорок, он застал

незнакомого господина, который также там обедал и кормил

лошадей. Тот отрекомендовался как помещик Виленской

губернии, Зборомирский. Это был умный, приятный человек; они

скоро сблизились, и как оба ехали в одну сторону, то

Зборомирский предложил ехать обоим вместе, в его покойной

бричке на рессорах, а коляску дяди с служителями отправить

вперед. Дядя принял предложение; спутник был приятный,

веселый собеседник. Верст за девять не доезжая Ружаны, в

хорошей гостинице они заночевали, для того, чтобы дядя мог

прибыть к нам на другой день утром. Они оба спали в одной

большой комнате; ночь была жаркая, дядя не мог уснуть, но,

чтобы не разбудить товарища, лежал спокойно. Он заметил, что

тот тоже не спит, время от времени привстает на постели,

оглядывается и прислушивается. Это удивило моего дядю. Потом

он увидел, как Зборомирский, сев на постели и взяв в обе

руки подушку, протягивал уже одну ногу, как бы намереваясь

встать; но дядя кашлянул, и товарищ, взбив только подушку в

руках, положил ее на место и сам лег. Г. старался уже не

уснуть. Так прошла ночь. «Вы, кажется худо спали», сказал

вставая дядя. — «Да, душно было, да и не мог справиться с

моей подушкой».

|

На бричке

Худ. ? |

Путешественники уехали

довольно рано и, прибыв в Ружану в 9 часу утра, заехали на

почтовую станцию, где уже ждали лошади моего дяди; от

смотрителя он узнал, что родители мои дома. Станция стояла

среди рынка, а как это было воскресенье, торговый день, то

на рынке собралось много народу из местечка и окрестностей.

Покуда дядя разговаривал с смотрителем, Зборомирский кликнул

своего слугу. Это был парень лет 17-ти, его крепостной. Но

тот, вместо того чтобы послушаться, из сеней кинулся

опрометью в толпу народа и оттуда стал кричать: «Держите

моего барина, он убийца!» Народ бросился к почте, но

смотритель запер входную дверь, а чрез другую позвал ямщиков

и велел не выпускать никого. Зборомирский хотел уйти, но его

задержали. Случилось так, что у нас был тогда земский

исправник, приехавший к отцу по какому-то делу. За ним

послали. Исправник снял тут же первые допросы с обвиняемого,

слуги и с моего дяди. Оказалось, что промышлявший таким

образом по большим дорогам бандит был не Зборомирский, а

некто Зенькович*59, дворянин Витебской губернии. Слуга

уличал его в трех убийствах. По его указанию задержали и

кучера, как сообщника. Тот было уже протискался сквозь толпу

и хотел скрыться. По показанию мальчика, первою жертвою Зеньковича был его двоюродный брат; он по нем получил

наследство. Потом он убил какого-то богатого подрядчика Жида;

а третьего Виленского помещика Войшвило или Ворошило.

Злодеяния свои он совершал так. Разъезжал в зад и вперед по

большим трактам, останавливаясь в лучших корчмах и

гостиницах, где вероятно имел сообщников. Застав там

проезжего, у которого предполагал хорошие деньги, он

знакомился с ним и, угостивши его вином с какою-то

наркотическою приправою, заманивал к себе в бричку, а когда

тот крепко заснул, тогда, остановясь на дороге, обыкновенно

ночью и преимущественно в лесу и дав ему, Ивану, держать

лошадей, вдвоем с кучером Фомою, душили спутника подушкою.

Труп брата Зенькович привез в город и заявил, что он умер от

апоплексии; никто не поверял этого показания, и его тут же

похоронили. Двух других убийцы зарыли близь дороги в лесу.

Слуги убитых, с их экипажами, усланы были вперед и

дожидались за каких-нибудь десять или более верст в

указанной им Зеньковичем корчме. Сам Зенькович, сделав свое

дело, поворачивал назад или ехал в сторону проселочными

дорогами, и тем все оканчивалось. Теперь такие нехитрые

приемы в сокрытию убийств могут показаться Фантастическою

сказкою; но при тогдашней администрации, этого было слишком

достаточно, и все легко сходило с рук.

В подтверждение своих слов,

Иван прибавил, что в бричке, под новым тиком*60, которым она

обита, должны быть следы крови, бросившейся из носа у одного

из убитых, когда его душили. Сняли тик и действительно под

ним, на войлоке, нашли большие кровяные пятна. Иван сказал,

что он давно искал удобного случая, чтобы отдать убийцу в

руки правосудия, тем более, что рано или поздно Зенькович

непременно убил бы или отравил бы и его и кучера.

Зенькович, после краткого

раздумья, во всем признался, ровно как и кучер Фома, также

его крепостной. Показания свидетелей он слушал хладнокровно,

с циническою улыбкою. По временам только делал страшные

глаза Ивану. Обратясь к моему дяде, он сказал: «Счастие

ваше, что вы не пьете вина, не спите в дороге и имеете

карманные пистолеты». — «Что же вы бы сделали с моим слугою

и кучером?» спросил Г. — «Я бы ничего не сделал, а приехавши

на Ружанскую станцию, сдал бы тело вашим людям и сказал бы,

что вы умерли от удара».

Зеньковичу надели на ноги

колодки, и исправник посадил его, предварительно за крепким

караулом, в одну из особых келий Ружанского Базилианского

монастыря*61. Жители местечка ходили смотреть его; он был

разговорчив и приветлив, особенно с дамами. Я также

выпросился к нему, и меня отпустили с гувернером. В

физиономии его не было ничего замечательного, кроме

выражения какой-то неприятной моложавости (ему было за сорок

лет) и чрезвычайно угрюмого взгляда бегающих на все стороны

глаз. Это самое выражение несвоевременной моложавости и

такой взгляд я потом замечал у всех убийц, которых много в

жизнь свою видел. Случалось встречать те же признаки и у

других таких, которые никогда не были под уголовным судом, и

даже у субъектов принадлежащих к обществу: это все были люди

недобрые.

Не могу также не упомянуть

об одной исторической личности из числа обитателей

окрестностей Ружаны. Это был знаменитый Цейзиг*62, в

последствии прославившийся двукратным подделыванием

Российских ассигнаций. В 1811 году, он, обще с своим шурином

Тюрком, содержал в аренде одну из мыз*62-1 Ружанского графства.

Он родился превосходным артистом во всех родах искусства:

был музыкант, рисовальщик, скульптор, гравёр, неподражаемый

каллиграф. По праздникам соседние помещики и арендные

содержатели имений князя Сапеги съезжались в Ружану к

обедне, а потом собирались у нас на завтрак. В числе их

постоянно бывал Цейзиг. Нам детям он привозил разные свои

изделия; это были резные коробочки, вещицы из слоновой кости

и янтаря, клетки для птиц, все самой изящной отделки. Отцу

нашему, курившему табак, он дарил трубки, глиняные и

деревянные и чубуки, с резьбою и всеми возможными

украшениями: это были вполне художественные произведения.

Смело можно сказать, что если бы Цейзиг посвятил себя

исключительно искусству, то из него вышел бы второй

Бенвенуто Челлини*63. К сожалению удивительные его

способности приняли преступное направление.

Оставя сельское хозяйство,

Цейзиг поступил на службу в канцелярию Виленского

университета. Каллиграфические его работы славились повсюду

и ценились дорого; на пример за дипломы на ученые степени,

то есть за заголовок и 8 или 9 строк письма, он получал по

десяти и более червонцев. Дальнейшая биография его в главных

чертах следующая.

|