|

|

Банкоцетель

выпуска

1806 года. |

В Вильне еще он дебютировал

к своей несчастной карьере тем, что и сам и его приятели

постоянно бывали в театре по билетам его фабрикации. Это

было возможно в Вильне, где тогда был и долго еще потом

просуществовал партер с скамейками без нумерованных мест.

Вскоре потом, в исходе 20-х годов*63-1, Цейзиг взял в аренду

маленькое имение в Слуцком уезде (Минской губ.) и там на

большую ногу завел фабрику ассигнаций старого образца.

Бумагу для этого он приготовлял сам из веленевой*64. Тюрк

пускал в обращение изделия своего шурина, но раз как-то,

меняя их неосторожно, был пойман; в доме Цейзига произведен

был обыск, и оба они попали в тюрьму в Минске. Дело об этом,

как и все дела того времени, тянулось долго. Между тем

Цейзиг так умел расположить к себе полицмейстера, что ему

позволено было, на честное слово, ходить гулять одному.

Цейзиг употребил во зло оказанное ему доверие и бежал.

Вскоре потом бежал и Тюрк; оба очутились в Вене. Там Цейзиг

стал делать банкоцетли. Не смотря на безукоризненную отделку

Австрийских ассигнаций, Венская полиция стала их

подозревать, и они с шурином под чужими именами, по

сфабрикованным паспортам, перебрались в Подольскую губернию,

где, поселясь в уединенном хуторе, наш артист взялся

подделывать ассигнации, выпущенные уже по новому, будто бы

усовершенствованному образцу. Для того, чтобы их безопасно

пускать в обращение, они придумали следующую хитрость. В

теперешнем Царстве Польском, на границе Галиции, есть

местечко Влодава, где бывают большие ярмарки лошадей,

особенно откормленных на убой волов. Тюрк постоянно закупал

там целые их гурты, которые потом продавал в розницу по

городам и местечкам. Так он менял Цейзиговския деньги на

настоящие. Они промышляли таким образом около двух лет и

собрали большие деньги. Подделка была верх совершенства, так

что подобная операция могла бы продолжаться неопределенное

время, если бы не случилось следующее. Тюрк, по делам своей

торговли, был в беспрестанных разъездах под принятым

псевдонимом и по паспортам работы своего шурина. В один из

таких вояжей он проезжал чрез город Кобрин, Гродненской

губернии. Тут, на почтовой станции, где ему переменяли

лошадей, нашелся человек, который, во время поимки Цейзига в

Слуцком уезде, служил у него лакеем. Он узнал Тюрка в лицо и

стал требовать уплаты 300 злотых, которые будто бы он, с

Цейзигом, остались ему должны. По всему вероятию это была

ложь, и бывший лакей, знавший их дела, хотел этим

воспользоваться. Если бы Тюрк отдал ему требуемые небольшие

деньги, все, быть может, этим и кончилось бы. Но он счел за

лучшее, на основании подорожной, отпереться от своей

личности и утверждать человеку, что видит его в первый раз.

Тогда человек, предупредив станционного смотрителя, чтобы

медлил переменою лошадей, заявил обо всем городничему, и

Тюрка задержали. Пошли справки и, не смотря на

запирательство арестованного, добрались и до Цейзига и обоих

препроводили в Гродну.

|

Бокал с крышкой работы

Игнатия Цейзика.

Глина, размеры: 21.6 х 10,5 см

Находится в фондах

Краковского народного музея |

Любопытны ответы Цейзига на

деланные ему в Губернском Правлении допросы. Видя себя

окончательно погибшим, он уже был вполне откровенен и даже

позволял себе сарказмы. Вот сущность его показаний. После

побега в Германию, он пробовал делать банкоцетли в Вене; но,

заметив, что полиция зорко следит за ним, он пришел к

убеждению, что только в одной России, при тогдашнем

устройстве администрации, можно долго уклоняться от действия

закона и потому перевел свою мастерскую в Подольскую

губернию. Он хотел собрать большую сумму и переселиться в

Париж или Лондон, где таланты его были бы оценены по

достоинству. Его мечта была сделаться начальником монетного

учреждения, императорским или королевским медальёром. Он

горько издевался над мнимыми ухищрениями в рисунке

ассигнаций нового образца. Для такого артиста, как я,

говорил он, гораздо труднее было подделываться под

первобытную простоту и грубую отделку прежних ассигнаций,

чем копировать неудачные затеи новых, тем более, что на

старых ассигнациях были три подлинные подписи, которые нужно

было подделывать особо на каждом экземпляре, что много

замедляло работу, на новых же подписи эти заменены печатными

грифами, которые стоит только хорошо сфабриковать один раз

на всегда». Когда его спросили, как различать его кредитные

билеты от настоящих, Цейзиг отвечал, что по наружному

осмотру он и сам не в состоянии найти какую-нибудь разницу;

но качество его бумаги лучше казенной, и потому единственное

средство оторвать кусок ассигнации: если края отрыва

совершенно ровны, как бы отрезанные, то это его изделие, в

казенной же ассигнации будут по краям неровности и ниточки.

Он прибавил: «Правительство истратило два или более миллиона

на устройство машины, печатающей новые ассигнации; деньги —

брошенные даром». Он же делал следующее предложение: если

его простят и обеспечат хорошим содержанием, то он устроит

снаряд своего изобретения, с известным ему одному секретом,

и будет делать такие кредитные билеты, что правительство

может не опасаться никакой подделки. Когда ему возразили,

что то что сделал один человек, может быть повторено другим,

то он с улыбкою невыразимой самонадеянности сказал: «Вы не

так говорите; скажите, что сделал Цейзиг, может сделать

другой Цейзиг, и будете правы; только дело в том, что этого

другого придется долго ждать».

Предложение не было

принято.

Процесс Цейзига, не смотря

на явные улики и собственное признание, длился бесконечно.

Подсудимый содержался в тюрьме в Минске. Ему не давали

никаких металлических инструментов; но он, с помощью простой

щепки, выделывал из черной и желтой глины множество чудных

предметов, чашек, кружек, трубок, подсвечников, с резьбою и

барельефами. Вещи эти хранятся в домах у тамошних помещиков,

как драгоценная редкость. В проезд императора Александра I

чрез Минск*64-1, губернатор поднес Его Величеству какую-то

группу, сделанную Цейзигом, и эта работа заслужила особенное

внимание Государя; однако ж приношение это не повело к тому,

для чего было учинено. Государь не помиловал современного

Бенвенуто.

Цейзиг, за старостью, был

приговорен только к ссылке на поселение, да и там получил

позволение проживать в Тобольске. Доктор Садовский,

(известный потом практик в Петербурге) знал его там и лечил.

Он рассказывал мне, что делание ассигнаций перешло у Цейзига

с летами в мономанию; он занимался этим и в Тобольске, но

подделка его стала уже такая неискусная, что никого не

вводила в обман, так что власть, признавая его впавшим в

детство, не преследовала его за это.

* * *

|

|

|

Император Александр I

Худ. С.Ф.Стюкин (1808) |

|

Император

Наполеон I

Худ. Жак-Луи Давид (1812) |

Теперь перехожу к

достопамятному 1812 году 9).

Кругозор мой, правда, в то время ограничен был одною

небольшою местностью, и взгляд не мог быть глубоким, тем не

менее я думаю, что когда воспроизведено будет верно то, что

я сам видел и что доходило до моего слуха, то и это найдет

себе, хотя и очень скромное, место в огромной исторической

картине векового события и не будет признано излишним для

общей его характеристики.

В начале 1812 года все наше

семейство из местечка Ружаны переселилось в купленное отцом

моим имение*65, по другую сторону города Слонима, в 15

верстах от него, в местность расположенную среди первобытных

лесов, простиравшихся во все стороны, сплошною массою, с

небольшими промежутками мыз и деревень, на несколько

десятков верст.

|

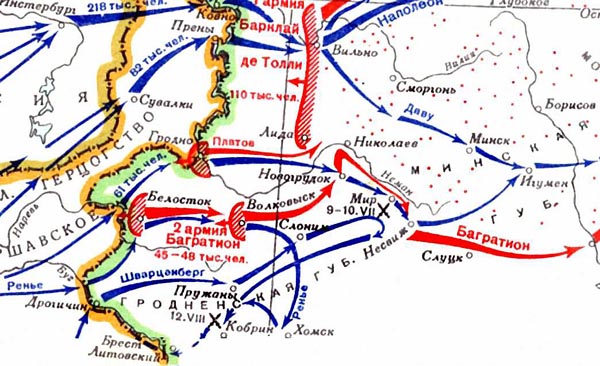

| Война России и Франции.

Гродно-Пружаны-Слоним.

24.06.1812 — 18.10.1812 год |

Война уже была объявлена;

главные силы Наполеоновской армии были, как известно,

направлены чрез Вильну; в нашем же околотке появлялись один

за другим отряд войск Австрийских, Прусских и Саксонских.

Они встречались иногда с отрядами армии князя Багратиона*66

и имели с ними незначительные стычки; но тогда уже было

заметно, что этот Германский контингент Наполеона

действовал, правильнее бездействовал, с предвзятым

намерением. Слышно даже было, что отряды эти встречались на

большой дороге с Русскими войсками, и оба войска расходились

каждое в свою сторону без выстрела. Часто также Австрийцы и

Пруссаки ходили, без видимой надобности, взад и вперед,

возвращаясь на оставленные ими пункты, как бы только для

того, чтобы выиграть время. Одни Саксонцы, корпус генерала

Ренье*67 (Regner), поступали добросовестно, дрались когда

только могли, и за это не раз дорого поплатились, не быв

поддерживаемы своими псевдо-союзниками. Да и как Наполеон

мог думать, что Германские государства, которые он столько

раз побеждал и унижал, будут ему служить верно в

сумасбродной экспедиции, предпринятой им против России? Не

надо быть стратегом, чтобы понимать, что из войск таких

народов, на симпатию которых нельзя рассчитывать, не

следовало делать своего арьергарда.

|

Ренье, Жан-Луи-Эбенезер

Худ. ? |

Я конечно не имею претензии

писать новую историю или подробную критику кампании 1812

года; но, как современник, не могу не заметить в нескольких

словах того, что бросалось в глаза всякому профану. В этом

историческом событии подтвердилась как нельзя нагляднее

поговорка древних: «Quem Jovis vult perdere,

prius dementat» 10).

Вся кампания, начиная с ее нелепого повода*68 (casus

belli) до самой развязки, представляет ряд непонятных

ошибок, грубых заблуждений, отсутствия всякого соображения,

неумения выбирать людей. Самый план действий, по

свидетельству современных мемуаров, основан был на данных

совершенно ложных. Наполеон, смешивая понятие о Русском

Сенате с понятием о древнем Римском институте того ж

названия, приписывая первому власть и значение последнего и

полагая при том, что местопребывание главного Сената есть

Москва, сердце России, вообразил себе, что, взяв Москву и

пленив Сенат, заставит последний составить акт, низлагающий

Императора с трона и провозглашающий его, Наполеона,

властелином России. Для привлечения же к себе народа он

полагал, по взятии Москвы, оповестить уничтожение

крепостного состояния. Вот главные пружины его

стратегических действий в 1812 году. Но и к осуществлению

такого фантастического плана он приступал непоследовательно

и даже сам себе противодействовал. Он хотел расположить в

свою пользу народ, а в тоже время войска его повсеместно

грабили и оскорбляли так глубоко в Русском народе поселенное

религиозное чувство. Ограбив встречавшиеся по пути церкви,

Французские солдаты сами в них располагались и ставили своих

лошадей. Вместо того чтобы снискать себе любовь, Наполеон у

Русского народа прослыл Антихристом, и, поведением своей

армии, обыкновенную войну превратил в самую ожесточенную — в

войну религиозную.

|

Создание Варшавского

Герцогства

Худ. Марчелло Бачиарелли (1807) |

Равно, крайне неполитично

было поведение императора Французов относительно Поляков и

Литвинов, то есть населения западных губерний. Известно,

каким пламенным Польским патриотизмом пылала Литва в то

время; она, быть может, превосходила в этом коренных

Поляков. Для Литвинов Наполеон был полубогом, идеалом

земного величия и могущества, ниспосланным свыше для

восстановления исторической Польши в единстве с Литвою, а

предпринятую кампанию считали они средством к осуществлению

этой задушевной мечты. По этому они готовы были на

всевозможные жертвы. Женщины были буквально влюблены

в Наполеона до того, что, не видавши его никогда, на веру

изображений на портретах и деньгах, рожали детей удивительно

похожих на императора Французов. Это замечательный

физиологический Факт: в поколении того времени считалось

много лиц обоего пола с физиономиями, живо всепроизводившими

известный Наполеоновский тип. И чтò же, этот общий восторг

вдруг охладел. Вступив в Варшаву, Наполеон созвал Сейм*69,

но на адрес его о восстановлении Польши отвечал уклончиво,

не обещая даже ничего положительно, и наконец создал

маленькое Варшавское Герцогство*70 (Duché de

Varsovie), да и то вместо того, чтобы назначить

герцога из Поляков, присоединил к Саксонскому королевству.

|

Маре, Юг Бернар,

герцог

де Бассано.

Худ. ? |

Это крайне разочаровало и

оскорбило Поляков, а еще более Литвинов, последних особенно

потому, что коалиционная армия вела себя на их земле, как в

крае неприятельском: войска и их начальники грабили и

налагали контрибуцию*70-1. Вот что я видел своими глазами.

Город Слоним, по своему

положению на большой дороге, составлял такой проходной

пункт, что в нем одни войска беспрестанно сменялись другими.

После Прусаков, Австрийцев, Саксонцев, появлялись Русские, а

за ними опять разные Германцы. В крае, по распоряжению

главного правителя великого княжества Литовского,

находившегося в Вильне, дюка де Бассано*71-1 (Maret), введены

уже были учреждения и формы Наполеоновского правления*71. В

Слониме был подпрефектом тамошний помещик Феликс Броньский*72

(в последствии бывший долго уездным предводителем

дворянства, см. II главу Калейдоскопа, Воспом. о

Новосильцеве). У него всегда были готовы два мундира: один

по Французской, другой по Русской форме, и он надевал то

тот, то другой, делаясь попеременно, как Протей, то подпрефектом, то предводителем, смотря по тому, которой из

воюющих держав войска вступали в его город. Он был как

нельзя более на своем месте, одинаково приветливый и

ладивший и с теми, и с другими. Он обладал замечательным

даром слова и до того способен был проникаться по

обстоятельствам своею двойною ролью, что в именины Наполеона

(15 Августа), когда в Слониме были Саксонцы, он в церкви

«каноников регулярных» сказал прекрасную речь и от

сердечного умиления плакал; потом, когда осенью наступил

какой-то царский праздник, и в Слониме были уже Русские, он,

в той же церкви, произнес не менее трогательный спич, также

с аккомпанементом слез.

В первые месяцы кампании, в

Слониме была некоторое время главная квартира командира

Австрийского корпуса, фельдмаршала-лейтенанта князя

Шварценберга*73. Отец мой был тогда председателем комиссии

для удовлетворения потребностей войск (kommissya potrzeb

wojskowych), учрежденной главным Литовским правлением в

каждом уезде. Шварценберг, на другой же день по своем

прибытии, вызвал к себе моего отца и объявил, что нужно с

города Слонима взять 1000 червонных контрибуции. Антоний П.

отвечал, что он не даст ни одного червонца, так как

контрибуции налагаются на города только в неприятельском

крае, а в Слониме введена уже Французско-императорская

организация, и потому город этот и уезд не могут считаться

неприятельскими. Отец прибавил, что комиссия, в которой он

председательствует, обязана исполнять законные требования

начальников войск, но так как в ее инструкциях не

упоминается о контрибуциях, то он решительно отказывает в

этом вымогательстве. В случае же употребления князем

каких-нибудь принудительных мер, будет об этом донесено

императорскому комиссару, управляющему Гродненскою

губерниею, генералу Шансенону*74 (Chansenon).

|

Маршал

Карл Филипп

Шварценберг.

Худ. ? |

Шварценберг, встретив такое

неожиданное сопротивление, не хотел однако ж показать, что

он уступает перед ним; велел отца моего взять под арест и

отвести на гауптвахту. Помню, как матушка и мы дети плакали,

видя отца идущего мимо наших окошек между двумя Австрийскими

солдатами, и как он, улыбаясь, делал нам знаки, чтобы нас

успокоить. И в самом деле на другой день его выпустили. О

контрибуции уже не было речи; но Шварценберг, озлобленный

своею неудачею, чтобы как-нибудь отомстить за нее, обратился

к отцу с требованием уже мнимо законным. Ему понадобилось

будто бы 35 лошадей под пушки, но не простых крестьянских

лошадей, а сильных и рослых. Отец принужден был исполнить

это требование, хотя и не слишком верил в необходимость

требуемого. Он сделал раскладку на более зажиточных

помещиков, а в том числе из своей конюшни ассигновал двух

самых рослых лошадей из под кареты. Мы с матушкой были уже в

деревне, когда с открытым листом за подписью отца прибыли

четыре Австрийских улана и увели двух коней. Матушке

особенно жаль было одной, любимой ее, соловой кобылы с

гривой и хвостом черным. Все собранные лошади были потом

проданы Жидам, и таким образом Шварценберг выручил почти всю

сумму, которой требовал себе в контрибуцию. Помещики, давшие

лошадей, откупали их потом у Жидов.

Этот самый князь

Шварценберг, проходя раз к подпрефекту Броньскому, увидел,

как на дворе люди выколачивали прекрасную медвежью шубу.

Потолковал о деле, князь вдруг сказал: «Г. подпрефект, я

видел на дворе хорошую шубу; она ваша?» Да, моя. «Сколько

она стоит»? Я заплатил за нее в Вильне сто червонцев. «Это

недорого», сказал князь. «Мы, я думаю, пробудем в России до

зимы; мне понадобится шуба, но не знаю, где бы купить. Не

можете ли мне уступить свою за то, что вы за нее дали?».

Броньский, хотя неохотно, по свойственной ему дипломатии,

согласился. Князь велел отнести шубу к себе, но вскоре

потом, выступив в поход, деньги отдать забыл. И это был член

высшей Австрийской аристократии!

|

Бонапарт, Жером (Иероним,

Джироламо).

Худ. ? |

Но что говорить о

коалиционных князьях, когда короли Наполеоновской

мануфактуры поступали не лучше, если еще не хуже. В городке

Несвиже (Минской губернии), в историческом замке князей

Радзивилов, была главная квартира короля Весфальского*75,

Иеронима Бонапарте (отца известного принца Plon-Plon*75a и

принцессы Матильды*76, разведенной жены Анатолия

Демидова*77, дюка de San Donato). Местное дворянство

вздумало в честь императорского брата дать большой обед,

который он благосклонно принял. Обед был дан в самом же

замке, так как в Несвиже не сыскалось помещения для

многочисленных гостей из королевской свиты.

Коронованный гость был за

столом очень любезен, ему и его генералам особенно нравилось

столетнее Венгерское. Но когда встали из за стола, то

прислуга его Вестфальского величества, по приказанию его

гофмаршала, вероятно на память о веселом пиршестве, убрала

весь сервиз и все серебро, бывшее за обедом. О том же короле

рассказывали, что он, лечась в Несвиже от какой-то болезни,

брал ванны из красного вина. Это вино, быть может по

распоряжению того же заботливого гофмаршала, продавалось

Жидам, а те переливали его в бутылки и, снабдив прекрасно

гравированными ярлыками, пускали в продажу.

Вот какие воспоминания

оставил по себе в тамошнем краю король Иероним, старший брат

императора Наполеона великого.

Следуя примеру своих

достойных начальников, Австрийские и Прусские солдаты

преусердно грабили кого могли; все жалобы на них оставались

без последствий. Да правду сказать, солдатам нельзя было и

не грабить; потому что начальники, хотя и получали для войск

провизии натурою и деньгами, но первые тут продавали Жидам,

а деньги брали себе, предоставляя солдатам кормиться, как

сами знают. Это однако ж не относится к Саксонцам. Они во

всю компанию и во всех отношениях вели себя как нельзя

лучше. Корпусный их командир, Ренье*78, под страхом смертной

казни, воспретил войскам всякое насилие и самоуправство. В

Слониме, один Саксонский унтер-офицер спросил себе в

кондитерской чашку кофе, и уходя унес серебряную ложечку.

Хозяин догнал его на улице и отобрал украденное. Но к

несчастью унтер-офицера, сцену эту видели два проходившие

офицера и донесли корпусному командиру. Несчастный, не

смотря на мольбы хозяина, был в тот же день расстрелян на

рынке, против самой кондитерской.

Французские войска, следуя

чрез Виленскую и теперешнюю Ковенскую губернии, не редко

также пускались в грабительство. Вот замечательный пример их

дисциплины.

По объявлении войны, тётка

моя, сестра матушки, г-жа X. приехала к нам в деревню на все

время продолжения войны. Пламенная почитательница Наполеона

и Французов, она управляющему своим имением, расположенным

близ Прусской границы, приказала сторожить Французов и

первый эскадрон или первую роту, которая переступит чрез

границу, пригласить к ней в деревню и угостить на славу.

Первый на Литовскую землю вступил драгунский эскадрон,

который, с дозволения полкового командира, управляющий и

повел в деревню. Там, в саду, был уже приготовлен пир.

Драгуны, угостившись как следует, вместо того, чтобы поехать

на свои квартиры, вздумали пойти в господский дом, и там, не

смотря на увещания амфитриона, забрали все, что могли увезти

с собою, а все прочее разорили; переломали мебель, изрубили

палашами рояль и картины, перебили зеркала и стекла в окнах.

Тетушка однако ж этим не разочаровалась и сказала, что это

исключение, что управляющий имел несчастие попасть на такой

эскадрон, и т. п.

Такой недостаток всякой

дисциплины в крае, который Наполеон считал преданным ему,

был очень вреден его интересам. Поведение и Французских и

коалиционных войск не могло не восстановить всех против

затеявшего войну. Не все же так слепо были влюблены как

тетушка X. И в самом деле, полки Литовских охотников, на

которые Наполеон много рассчитывал, формировались очень

вяло; в нашем и пяти или шести смежных уездах, на силу

составилось всего два пехотных полка: Биспинка*79 в

Слонимском и Раецкого*80 в Новогрудском уездах.

|

| Война России и Франции. Гродно-Пружаны-Слоним.18.10.1812 — 6.01.1813 год |

Все, как бы по

систематически обдуманному плану, складывалось на то, чтобы

кампания 1812 года повела Наполеона к конечной гибели. Не

говорю уже о самой побудительной причине к войне, о

географически-несбыточной мечте покорить Россию; но образ

ведения войны, распоряжения и мероприятия представляют одни

несообразности, недостаток предусмотрительности, незнание

всякого рода. Могло ли быть что-нибудь не политичнее того

плана, по которому войска, враждебные императору Французов,

составляли (как уже сказано) арьергард его армии, или того,

что и этим и Французским войскам позволялось разорять край,

считающийся союзным и чрез который, во всяком случае, армия,

победив ли, или быв побеждена, должна была возвращаться?

|

Французские солдаты

продают конские шкуры.

Худ. Христиан Вильгельм Фабер дю Фор |

При том трудно поверить,

что делалось по части интендентуры и до каких размеров

доходило в ней дерзкое, систематическое казнокрадство.

Только последняя Франко-германская война, где тоже самое со

стороны Французов повторилось, может дать об этом некоторое

понятие. Правители западного края, избранные самим

Наполеоном, обманывали и обкрадывали его бессовестно.

Главным правителем края был в Вильне дюк де Бассано*81; под

его начальством Гродненскою губернией управлял генерал Шансенон*82. Оба они усердно набивали свои карманы и более

ни о чем не заботились, оставляя армию на произвол судьбы,

то есть на произвол грабежа и мародерства. Так например по

заготовлению быков для армии. Эта операция большею частью

совершалась на бумаге, а казенные деньги, отпускаемые на

закупку фиктивных быков, разделялись интендантами с

поставщиками — Жидами. Всему городу Вильне известен

следующий факт. В Виленских цейхгаузах хранились

заготовленные заранее 600,000 штук бараньих полушубков,

столько же пар теплых рукавиц и кенег*83 для армии на зимнее

время. Когда же в центре России солдаты буквально замерзали,

то полушубков, рукавиц и кенег уже не было; они, в виду

всего города, были проданы Жидам. После этого неудивительно,

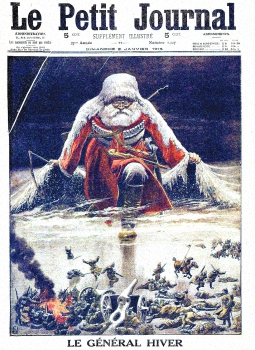

что генерал Мороз*84 имел такое решительное влияние на исход

кампании.

|

| Генерал Мороз |

Все это — элементы, ведущие

к тому заключению о кампании 1812 и о Наполеоне вообще,

которое выскажем ниже.

В один из летних месяцев

1812 года прибыл в Слоним Французский генерал Конопка*85. Он

был уроженец тамошнего уезда. Их было четыре брата и три

сестры. Трое из братьев, генерал Иван, старший брат его

Август и средний Винцентий, служили во Французской армии и

отличились в Испанской войне; четвертый, Федор, был тогда

еще малолетний и в последствии служил в гвардейском уланском

полку в Варшаве, при Великом Князе Константине Павловиче*86. Винцентий, в 20-х годах, был Слонимским исправником и

городничим (см. Калейд. Воспом. о Новосильцеве). Из сестер,

старшая, не отличавшаяся ничем, вышла замуж за кого-то,

которого фамилию я забыл, овдовела и поселилась в Слониме;

средняя, Юлия, была необыкновенная красавица; после первого

мужа генерала Безобразова*88, овдовев, вышла за Дм. Павл.

Татищева*89, нашего посланника в Вене. Младшая, Аделаида,

была за мужем за Слонимским помещиком Ельцом*90. Эта семья

отличалась необыкновенною ветреностью, легкомыслием и вообще

отсутствием умственных качеств; а между ними более всех,

быть может, обладал этими качествами генерал. Только Ельцова

выдавалась между ними умом и образованием.

|

Татищев, Дмитрий

Павлович

Худ В А Тропинин (1838) |

Генерал прибыл в Слоним с

поручением набрать и сформировать уланский полк для гвардии

Наполеона. Это должен был быть третий гвардейский полк этого

оружия (3-e régiment de chevaux légers,

lanciers de la garde impériale), и главное условие к

составлению его было то, что он должен был весь состоять из

дворян. Несмотря на все, что Наполеоном и его союзниками

сделано было в тамошнем крае, как бы нарочно для того, чтобы

охладить порывы наполеонизма, на первый призыв явилось

множество молодых людей лучших фамилий, добиваясь чести быть

рядовыми 3-го легкоконного полка. Из моих родных, два

двоюродные братья Алоизий и Карл П. и дядя Фердинанд Б. были

приняты в числе первых. Мне тогда был 12-й год, и я помню,

как горько плакал я, что не мог быть товарищем брата Карла,

который у нас воспитывался. И ему было не более 17 лет.

Вскоре мой дядя и оба брата были произведены в вахмистры*91

(maréchaux de logis). Всем в полку

заправлял данный как бы в няньки Конопке, старый служивый, гро-мажор*92 (gros-major) Таньский;

без него, при неимоверной ветрености генерала, ничего бы

сделано не было.

В скором времени набралось

более 800 человек высшего и титулованного дворянства. Князья

Воронецкие*93, графы Залуские*94, графы Твинкевичи*95 и др. преусердно, посреди улиц Слонима, чистили скребницами

лошадей, учились фехтовать пиками, маршировать повзводно и

поэскадронно. Слонимское общество, да и сам генерал Конопка,

по происхождению мелкий шляхтич, за честь себе считали

принимать в доме таких рядовых.

Грустно подумать, какая

судьба ожидала эту фалангу, составлявшую самый цвет молодежи

тамошнего края. Судьба эта совершилась еще до окончательного

разгрома большой армии. Да и не могло быть иначе с таким

сумасбродом, каков был генерал.

|

Чаплиц, Ефим Игнатьевич

Худ. О.А.Кипренский,

1813 г. |

Глухие слухи о неудачах

Наполеона расходились уже в крае. Полковник Биспинк с своим

пехотным полком вышел из уезда и успел соединиться с отрядом

Саксонского войска, а Конопка все оставался на месте. Стало

даже известно, что Русский генерал Чаплиц*96, с целою

дивизиею, кавалериею, пехотою и артиллериею, идет к Слониму,

а Конопка, который мог свободно ретироваться к Вильне, не

трогался с места. Когда ему говорили, что он рискует

потерять весь свой полк, то он отделывался шутками и

говорил, что хочет, чтобы молодцы-уланы познакомились с

запахом пороха. Охотники-лазутчики каждый день приходили к

нему с донесениями о наступательном движении Чаплица, но

ничто не могло вывести его из непонятной апатии. Наконец, в

один день, когда мой брат Карл П. был у генерала на

ординарцах, прибежал Еврей с донесением, что неприятель уже

только за несколько верст и по трем дорогам идет на город.

Брат поспешил доложить генералу и просил его приказаний, но

Конопка не отвечал ничего. Тогда гро-мажор Таньский вошел к

нему и настоятельно требовал принятия мер. Тут только

генерал решился отдать приказ седлать лошадей. Но уже было

поздно: едва полк успел собраться, как войска Чаплица по

трем направлениям вошли в город и окружили полк со всех

сторон. Завязалось жаркое дело; оно продолжалось очень

недолго. Молодые гвардейцы дрались отчаянно, но не могли

устоять против превозмогающих сверх всякой соразмерности

сил. Добрый генерал Чаплиц отдал приказ, чтобы сколько можно

щадить жизнь этих недорослей и забирать их в плен. Ему было

их жаль тем более, что они были едва на половину вооружены

одними саблями и пиками. У немногих только были пистолеты.

Наполеоновские уланы, потеряв много людей, большею частью

пленными, разбежались в разные стороны. Тем, которые

побежали по Виленскому тракту, удалось уйти и в самой уже

Вильне присоединиться к Французским войскам. Но те, которые

спасались по другим дорогам, все были настигнуты и взяты в

плен. Генерал Конопка с несколькими уланами бежал по черному

Новогрудскому тракту. В трех или четырех верстах от Слонима,

лошадь под ним пала, и он, со всеми спутниками (в том числе

был и брат мой Алоизий П.) был взят в плен. Жена его,

направившись по Виленскому тракту, доехала благополучно до

Вильны. Пленного генерала отправили в главную квартиру, а

уланы, взятые вместе с ним, отосланы были на Кавказ, где

пробыли в плену более года*96a .

|

Польские шеволежеры

Худ.Люсьен Руссело |

Об этой катастрофе с 3-м

полком шво-лежеров*97 Наполеоновской гвардии ходили разные

слухи. И в самом деле, трудно было объяснить поведение Конопки, который, как будто бы умышленно, предал свою

команду в руки неприятеля. Говорили, что он, растратив

полковую кассу, хотел покрыть это отдачею своего полка на

жертву. Но те, которые его близко знали, утверждали, что

такое предположение было не нужно для объяснения того, что

случилось, что для этого достаточно было одной безрассудной

самонадеянности и хвастливости Конопки. Но как понять, что

такому человеку поручено было формировать полк и в таком

пункте, который, при бездействии союзных войск, легко мог

быть занят Русскими войсками! Это одна из тех ребяческих

ошибок, которые в таком множестве ознаменовали экспедицию

Наполеона.

После разбития полка

Конопки и очищения околотка от неприятельских войск, он к

осени был окончательно занят Русскими войсками, и на место

введенных там форм Французского управления восстановлены

прежние. Подпрефект Броньский из этого звания переименован

был в уездные предводители, временно от короны, до новых

выборов; отец мой по прежнему остался председателем межевого

апелляционного суда. Но с этою переменою для несчастной

страны начался новый ряд невзгод. Начальники военных отрядов

нашлись в невозможности удержать дисциплину, особенно в

иррегулярных войсках. Казаки стали разъезжать по деревням и

помещичьим дворам и грабить, всякий раз, когда к этому

представлялась возможность. Для этого они даже имели

некоторое основание, так как край, в котором введено было

Французское управление и где формировались полки для

неприятельской армии, мог считаться неприятельским.

У нас в деревне, с самого

объявления войны, приняты были меры к охранению имущества от

расхищения.

Я уже сказал, что наша

усадьба находилась посреди больших лесов. Призван был на

совещание лесничий моего отца, шляхтич г. Грохольский*98, и он

назвал одну местность (урочище) в главном лесу, самую

недоступную. Это была небольшая поляна, окруженная со всех

сторон непроходимою пущею, чрез которую не было никакой

дороги, ни даже тропинки. Туда доверенные люди из прислуги,

под предводительством Грохольского, перенесли ночами все,

что было более ценного в доме, серебро, бронзы, картины,

зеркала и т. д. Построен был на скоро шалаш, в котором все

было сложено, и ночевал лесничий с двумя стражниками. Все

они имели по два заряженных ружья. Мои родители сказали об

этом трем ближайшим соседям и пригласили их спрятать их

пожитки вместе с нашими. Соседи так и сделали, и каждый дал

от себя по одному доверенному человеку с ружьем. Провизии

приносили им по ночам.

Таким образом наша и наших

соседей движимость была застрахована от военных

случайностей. Но кроме того в нашем доме для нас и для всего

околотка явилась еще более надежная охрана. Служивший в

Русском войске, артиллерии штабс-капитан Ксаверий*99 П.,

племянник моего отца, старший брат Наполеоновских гвардейцев Алоизия и Карла П., не помню уже по какому случаю имел

бессрочный отпуск и, по уходе союзных войск, все остальное

время кампании оставался у нас в доме, в приятной для

молодого человека обстановке. Мы, братья и сестры, были еще

дети; но у нас гостили две красавицы, племянницы моей

матушки, и к нам часто съезжались соседи с хорошенькими

соседками. Молодой офицер не скучал. А между тем он служил

громоотводом от всяких казацких покушений, и район

противу-электрического его действия простирался довольно

далеко на околоток. Казаки, зная о пребывании у нас Русского

офицера, ни разу не заглядывали к нам, позволяя себе разные

шалости лишь в окрестных дворах и деревнях. Наш артиллерист

вскоре отучил их от этого. Для Ксаверия и его подручного,

всегда на конюшне стояли оседланные лошади. В подручные он

выбрал себе молодого приказчика Корзуна, отличавшегося

необыкновенною силою. Как только где-нибудь, в двух, трех,

пяти верстах, появлялись казаки с намерением грабить, их

угощали покуда водкой и отправляли нарочного к нам. Тогда

Ксаверий надевал мундир с орденом Св. Анны 4 степени и, в

сопровождении Корзуна, снабженного порядочною плетью, мчался

к месту происшествия. Когда казаки еще ничего не сделали, то

он только спрашивал, за чем заехали, требовал письменного

приказа и неимевших его прогонял к команде. Но если они

уличались уже в каком-нибудь насилии, то офицер, смотря по

важности вины, приговаривал их тут же к известному числу

ударов плетью, каждому виновному приказывал по очереди

ложиться, соучастникам держать, а Корзун, отчетливо и очень

внушительно, исполнял приговор. После трех-четырех таких

экзекуций, слух об этом разнесся далеко, и наш околоток, в

районе каких-нибудь 15 верст, становился совершенно

безопасен. Виновные покорялись беспрекословно, жаловались

только на тяжелую руку исполнителя и обыкновенно пешком уже,

ведя за собою лошадей, возвращались к команде.

В одном случае однако ж

Ксаверий П. сам был в опасности. Дали ему знать, что у

крестьян нашей деревни два солдата угнали двух волов. Ксаверий, догнав их на дороге, остановил и спросил: по чьему

приказанию забирают крестьянский скот, а если не имеют на

это письменного приказа, то потребовал, чтобы погнали волов

обратно. Но один из них, драгун, отвечал ругательствами и

бросился на офицера с дубиною. П., шибко своротив коня,

ускользнул от удара и в ту же секунду, вынув саблю, отрубил

драгуну левое ухо. Другой между тем убежал в лес. П. с

Корзуном связали солдата и привели его в усадьбу, где

раненному домашним фельдшером оказана была помощь. В тот же

день драгун под стражею был отправлен в город при рапорте к

полковому командиру, для отдачи под военный суд.

Вообще грабительство в

Слонимском уезде не совсем удавалось казакам. Воинскими

начальствами отданы были строгие приказы, запрещавшие всякие

насильственные действия. Многие помещики запаслись так

называемыми залогами, то есть солдатами, уделяемыми от

военных команд для охраны господских домов и деревень от

заезжих хищников. Не смотря на это, по разным мызам и

фольваркам, находившимся в уединенных местах, случалось, что

два или даже один казак, отделявшийся от посланного

куда-нибудь взвода, наезжал во всеоружии и от струсившего

хозяина отбирал деньги, часы и т. п.

Но это обстоятельство дало

повод к тому, что один отчаянный сорванец-шляхтич, некто

Кучук*100, выдумал себе своеобразный промысел, напоминающий

нравы известных пород птиц, которые сами рыбы не ловят, но

живут тем, что отнимают ее у других птиц-рыболовов. Он почти

постоянно жил в лесу, близь дорог и, вооруженный

двуствольным ружьем, спрятавшись в чаще леса, следил за

проезжавшими казаками. Когда увидит едущего одного из них,

то, подпустивши очень близко, он убивал на повал. Если казак

возвращался из прибыльной экспедиции, то все похищенное

делалось добычею Кучука. Во всяком случае он оттаскивал

убитого далеко в лес, обирал до нитки и зарывал, — а лошадь,

седло и сбрую продавал на ярмарках в других городах. Этот

флибустьерский промысел был, по-видимому, довольно

производительный; ибо Кучук, не имевший ничего кроме двух

или трех десятин земли, которые отдавал в наймы, и

пробивавшийся до того со дня на день, после кампании сам

взял в аренду порядочную мызу и стал жить припеваючи. Были

такие, знавшие хорошо Кучука, которые догадывались об

истине; были также делаемы военными начальниками дознания о

пропавших казаках; но как Кучук совершал свои разбои,

подобно Тропману*101 один и искусно скрывал концы: то

дознания не повели ни к чему, и ничего не было бы

положительно об этом известно, если бы года через два после

кампании сам Кучук не похвастал своею удалью, как

патриотическим подвигом. «Я делал это без зазрения совести,

говорил он, как делали Испанцы с Французами». По его словам,

он отправил на тот свет одиннадцать человек казаков и на

некоторых нашел порядочные деньги. Никто однако ж не донес

на него, а вскоре потом он умер.

Прошел 1812-й год;

взволнованные умы в нашем крае успокоились; исчезли, как

сон, несбыточные мечты, все вошло в обычную колею. С самой

весны 1813 г. стали появляться в помещичьих дворах по

одному, а иногда по нескольку бродячих Французских солдат и

офицеров trainards*102,

уцелевших от разгрома большой армии.

Отец мой редко бывал в

деревне дòма. Во время сессий судов, в которых он

председательствовал, мы жили целым семейством в городе,

потом отец отправлялся или на председательство конкурсов*103

(эксдивизий) в своем, а часто в снежных и даже отдаленных

уездах, или к разным помещикам, избиравшим его арбитром

третейского (компромиссарского) суда в своих

нескончаемых процессах (См. Калейдоскоп, Воспом. о

Мицкевиче).

|

Отступление французской

армии

из России в 1812 г.

Худ. Л. Потт |

Запрещено было давать

пристанище Французским тренарам, а велено доставлять их к

ближайшим воинским командам. Этого, разумеется, никто не

делал, да и власть смотрела сквозь пальцы на неисполнение

приказания и забирала только тех, которые сами попадались ей

в руки.

Деревня наша была на самом

Слонимско-Новогрудском тракте; тренары из под Березины

путешествовали большею частью по ночам, чрез леса,

ориентируясь по звездам. Много их перебывало у нас в

усадьбе; но мы, дети, редко их видывали. От матушки было

приказано управляющему принимать их в довольно отдаленном от

господского дома флигеле, где жил он, приказчик и лесничий

и, накормив бедных представителей бывшего Наполеоновского

величия, давши им на дорогу провизий и по нескольку злотых,

отправлять в дальнейший путь.

Но это человеколюбие имело

грустные последствия. Один из таких несчастных, на силу

дотащившийся к нам, слег во флигеле, и тут же с ним сделался

бред. Послали за домашним доктором нашей соседки Броньской

(матери предводителя), жившей в двух верстах от нас. Он

объявил, что у Француза тифозная горячка*104, заразительного

свойства, и предписал всему дому предохранительные средства.

Не смотря на медицинскую помощь, Французский солдат умер и,

не смотря на средства предосторожности, тиф распространился

и в самой нашей усадьбе, и в близ лежащей деревне, а оттуда

перешел и в две другие. При всем старании искусного медика Крапивницкого, из заболевших 26 крестьян умерло 10; у нас в

усадьбе больных было восемь человек, в том числе наш

гувернер; но он выздоровел; умерло же четверо: две женщины,

форейтор и тот приказчик, сподвижник артиллериста, о котором

было говорено.

При этом все заметили одно

обстоятельство, значение которого скептиками обыкновенно

причисляется к суевериям, но в настоящем случае

простонародное поверье подтвердилось им вполне. Всякий раз,

когда, в самой ли усадьбе, или в деревнях, отстоявших не

более как в 200—300 шагах, кто-нибудь из заболевших тифом

должен был умереть, из леса ночью прилетала в наш сад птица

из рода сов, называемая сыч (sycz)

11) и всю ночь голосила своим

невыразимо-жалобным воем. Когда больной должен был

выздороветь, сыча не было. И вещая птица ни разу не

ошиблась, так что не только все домашние, но и «человек

науки», доктор, принуждены были покориться очевидности

факта, повторившегося четырнадцать раз.

Это явление совершенно

необъяснимо наукою и обыкновенным пониманием феноменов

природы. Если и допустить с теми, которые имеют претензию

все понимать и все объяснять, что сыч в такой непонятной

степени одарен чувством обоняния, что на расстоянии

нескольких верст чует миазмы, исходящие из больного

смертельно: то и это понимание не поведет ни к чему. Сова

воющая кормится исключительно живыми существами (мышами,

лягушками, ящерицами, большими насекомыми из семейства

скарабеев), падали же не трогает никогда. Следовательно,

если бы и был испускаем больным какой-нибудь предсмертный

запах, то для этой птицы он не имел бы ничего

привлекательного.

Раз, когда весна стала уже переходить в теплое лето, а отца

не было дòма, поздним вечером явились и как-то, не встретив

никого из прислуги, прямо в покои прошли три Французских

солдата, в состоянии совершенного изнеможения. Они умоляли

приютить их на несколько дней, так как они не в состоянии

идти далее, не отдохнувши и не отъевшись несколько. Матушка

боялась поместить их во флигеле, или в строении, где была

кухня и прачечная: их видела бы там вся дворня. При том же

во флигеле обыкновенно останавливался заезжавший по временам

земский исправник, а в последнее время от начальства строго

было подтверждено о недержании по помещичьим дворам

Французов.

Призван был для совета

управляющий, старый, бывших Польских войск, артиллерии

поручик Липницкий*105. По соображению всех pro et contra*106,

он наконец придумал, что как уже было тепло, то лучше всего

поместить Французов в старом сарае, служившем некогда для

выделки кирпича, находившемся в лесу, в полторы версты от

дома. На заднем дворе господского дома был небольшой

цветочный садик, кругом палисадник, мимо которого шла

проселочная дорога, а за нею целое поле околосившейся уже

ржи, простиравшееся до самого леса, где был упомянутый

сарай. Посреди поля, близь самого дома, была маленькая

круглая лужайка; мы дети называли ее оазою. По меже,

сквозь рожь, можно было прямо пройти в лес.

Было положено, что когда

стемнеет, сам управляющий, не сказывая никому, отведет

странников на место. В сарае, где часто ночевали стражники (подлесничие)

была готовая солома для постели незваных гостей. Чрез каждые

три дня Французы должны были вечером приходить на лужайку и

подавать условленный знак. Тогда старушка, родственница

наша, г-жа Шатенская, заведовавшая женским хозяйством, сама

из чуланов набирала провизий на три дня и передавала мне; а

я, высмотрев, чтобы никто меня не увидал, должен был

относить все это на лужайку. Я очень гордился таким

поручением матушки, особенно таинственностью обстановки,

доказывавшей, по моему пониманию, что я уже не ребенок.

Липницкий, отведя

Французов, оставил им ружье, пороху и пуль, для защиты от

медведей и рысей, которые, особенно первые, в таком

множестве водились в наших лесах, что в них нельзя было

иметь бортей и по близости сеять овес. Известно, что эти

Литовские львы очень любят мед и овес, а последнего не

столько съедают, сколько истребляют своего рода медвежьими

играми. Они садятся в овес и ездят по нем во всех

направлениях, находя в этом катании большое удовольствие.

Французы, вероятно находя

свое положение приятным, не торопились уходить и, вместо

трех иди четырех дней, пробыли более двух недель. С их и с

моей стороны все исполнялось пунктуально, и они

благодушествовали себе посреди леса, где находили много ягод

и грибов.

За месяц или более до их

прихода, один из стражников принес мне, как старшему

паничу, редкость из лесу. Это был до половины уже

доросший большой породы филин 12).

Я очень обрадовался этому подарку. С дозволения матушки, для

него нарочно построили и в цветнике, на возвышении поставили

большую клетку; крылья ему подстригли. Днем клетка была

покрываема соломой для того, чтобы яркий свет не ослеплял

ночной птицы, равно и для защиты от воробьев и других

птичек, которые во множестве слетаются, увидя сову или

филина, дразнят его своим чириканием и даже щиплют,

издеваясь над его близорукостью.

Я сам кормил моего бубо*107;

он скоро выучился узнавать меня и сделался до того ручным и

домашним, что по вечерам я его выпускал гулять. Он тотчас

отправлялся в рожь, всю ночь охотился там на полевых мышей,

а с рассветом сам возвращался в свою клетку, обставленную

елками и зеленью. Можно себе представить, как я, 12-ти

летний мальчик, любил свою редкую птицу и как заботливо за

ней ухаживал.

В один прекрасный летний

вечер, слышим условный знак (удары палкою в деревянную

доску, по три раза с промежутками). Набрав от г-жи Шатенской

провизий, иду я в рожь. Я не дошел еще до оазы, как

один из Французов встречает меня и, приняв театральную позу,

с подобающим пафосом говорит: «Enfin,

monsieur, pour vous remercier, nous avons trouvé l'occasion

de vous rendre un service. Nous vous avons débarassé d'un

monstre affreux, qui se cachait dans votre blé. Le voici!».

(«Наконец мы нашли случай поблагодарить вас, оказав вам

услугу. Мы вас избавили от страшного чудовища, скрывавшегося

в вашей ржи; вот оно!)» Тут указали на моего прекрасного

бубо, избитого палками, трепетавшего в предсмертной агонии.

Я ничего им не сказал и, схватив бедную птицу, побежал

домой. Мы употребляли все средства, какие нам пришли в

голову, спрыскивали водкой, поили Валериановыми каплями;

ничто не помогло. Минервина птица, смотря мне в глаза своими

гиацинтовыми глазами, на моих руках испустила последнее

дыхание. Я не мог после этого терпеть Французов, и с того

вечера сама уже г-жа Шатенская носила им припасы. Скоро

потом они ушли от нас.

|

Жан-Август Буайе-Ниаш.

Уже в зрелом возрасте. |

Кроме солдат, по временам,

являлись и Французские офицеры и жили себе свободно в

помещичьих домах. Вообще это было золотое время для всех,

которые затруднялись в предъявлении письменного вида. Не

смотря на свои грозные предписания, власть, в этом

отношении, была очень снисходительна. Множество авантюристов

из состава бывшей большой армии, неизвестно откуда являлись

и, повертевшись немного в уезде, исчезали бесследно. Но были

и порядочные люди из этой же армии, которые более или менее

долго проживали в помещичьих домах. Я знал одного капитана

Французского генерального штаба, m-r Boyer-Nioche*107-1; он жил

более года, не помню уже у кого, в Новогрудском уезде, но

бывал и в нашем доме. Это был умный, образованный человек.

Давал уроки Французской литературы и математики.

Замечательно в нем было то, что, в противность другим

Французам, которые, живя век в России или Польше, не могут

усвоить себе местного языка, он, в короткое время, так

хорошо выучился по-польски, что говорил и даже писал почти

без ошибок.

К нам, в исходе лета, отец

привез из Минской губернии, где председательствовал на одном

конкурсе, доктора медицины и хирургии, г. Петацци*108 (Petazzi),

старшего врача при штабе короля Неаполитанского, под

принятою им фамилиею Борда (Borda). Он был человек ученый и

прекрасный медик. Отец мой в то время начал уже страдать

водяною болезнью, и это было очень благоприятное

обстоятельство, что мы имели в доме врача, который много

способствовал к облегчению страданий этой тяжкой болезни.

Петацци имел большую практику в уезде и, живя у нас, собрал

порядочные деньги, с которыми, весною 1813 года, отправился

на родину. Он напрасно выдумал себе псевдоним, не зная, что

у нас мог оставаться безопасно и под своим именем. Местные

власти во всем угождали отцу, при том же он был дружен с

Гродненским губернатором и легко мог получить позволение

держать у себя нужного ему человека.

Петацци был Пьемонтский

уроженец и заклятый враг Наполеона. Мы, дети, очень его

любили. Он вообще был весел и приятен в обществе. С нами,

детьми, часто беседовал о научных предметах и таким языком и

методою приноровленною к нашему возрасту, что мы его

совершенно понимали. Ему-то я обязан тем, что страстно

полюбил естественные науки, особенно ботанику и химию, и

общие начала, почерпнутые в его беседах, очень пригодились

мне в последствии, при прохождении университетских курсов.

При том он был большой оригинал, откровенный до крайности,

всякому говорил в глаза, что об нем думал, но делал это

как-то добродушно и так умел смягчать свои замечания, что

нельзя было на него сердиться. Все жалели о том, что он не

остается в нашем крае.

Доктор был страстный

любитель псовой и всякой охоты. Он почти каждый день рыскал

по лесам и болотам и приносил много дичи. По случаю этой его

привычки я имел с ним ученый диспут и выиграл дело. Раз,

зимою, в довольно сильный мороз, начал падать небольшой

снег, и доктор стал сбираться с ружьем в лес. Его

уговаривали, в особенности я, не ходить, но он не послушался

и еще выговаривал мне, что я не помню общего физического

начала, что когда идет снег, то не должно быть морозу. Он

это верно взял из какого-нибудь трактата, писанного на

Пьемонтский, а не на Литовский климат. Термометр показывал 7

градусов холода, и был при том ветер. Часа чрез полтора

Петацци возвратился, весь продрогший, с примороженною щекою

и концом носа, так что надо было оттирать снегом. «О

проклятая страна! восклицал он с комическим гневом: здесь

природа не признает даже законов науки». Я ему осмелился

заметить, что в настоящем случае не на оборот ли дело

выходит, и если из двух одно ошибается, то уже конечно не

природа. Петацци погладил меня по головке и, говоря:

tu as raison, mon garçon (ты прав, мой мальчик)

продолжал тереть нос и лицо.

Это был первый случай,

внушивший мне, в самом юном возрасте, недоверие к

непогрешимости научных аксиом, абсолютно решающих вопросы,

касающиеся действия сил природы. И сколько раз в последствии

довелось мне видеть, как практика изобличала в

несостоятельности провозглашаемые ex cathedra, всеми

принятые, теории, как часто один ничтожный, вновь явившийся

факт, в одно мгновение разрушал пышное здание какого-нибудь

учения, просуществовавшее целые столетия. Сколько на моем

веку я пережил подобных научных катастроф....

Когда зима приближалась уже

к концу и начались Февральские оттепели, доктор стал все

более и более оказывать нетерпения. Он уже ни об чем не

думал и не говорил, как о своем отъезде, а между тем смешил

нас, разбивая с ожесточением остатки снега и льда на дворе и

по дорогам, как бы думая этим скорее привлечь весну. В

последних числах Марта, хотя еще в лесах лежал снег,

удержать его не было уже возможности. Он купил себе лошадь и

какой-то кабриолет и, не слушаясь никаких замечаний,

простился и отправился в свой дальний путь, один, без

возницы и служителя. Он написал нам из Бреста-Литовского,

куда, по словам его, прибыл благополучно. После того мы уже

не получали ни от него, ни об нем никакого известия, и не

знаем, счастливо ли он достиг своей обетованной земли,

родного Пиемонта.

Отъезд г. Петацци был нам

всем очень чувствителен; мы как будто бы породнились с ним.

После него отец мой лечился у другого доктора, также

оставшегося от большой армии. Это был г. Парциялис (Partialis),

медицинская знаменитость. Но болезнь отца была неизлечима:

он скончался в Июне 1814 года.

Теперь покончив с

изложением фактов, оставшихся у меня в памяти от описанного

времени, я хочу изобразить мой взгляд на самого деятеля, то

есть сказать собственных моих

Несколько слов о Наполеоне I-м.

|

Апофеоз Наполеона.

Худ. Валенци Ванькович.

1841 г. |

Чем щедрее человек наделен

качествами и средствами, тем более от него требуется. Было

почти десять лет такого могущества Наполеона, какого,

сосредоточенного в одной личности, не было до него примера.

Спрашивается: как и на что употребил он эту власть,

доставшуюся ему в руки, что с нею сделал для блага

человечества, для улучшения его материального быта и для

возвышения умственного уровня, словом для истинного

прогресса?

Напрасно во всем поприще,

пройденном Наполеоном, будем искать на этот жизненный вопрос

удовлетворительного ответа.

Я позволю себе употребить

форму сценическую, форму интимного диспута. Она признана

самой удобной для изложения всех pro et contra с

значительным сокращением, так как ею устраняются оговорки

при переходах от положений к возражениям и от последних к

опровержениям.

Действие происходит в 1820

году, по возвращении уже моем из университета, в деревне у

нашей матери, за завтраком; разговаривающие: мать, две мои

сестры, проезжий священник, монах и я.

Мать (продолжая

начатой разговор), Да и какие могут быть теперь политические

новости, когда стерли с лица земли единственного человека,

который оживлял наш мир? Англичане герметически замкнули его

между морем и небом.....

Монах. Вы, сударыня,

говорите о Наполеоне. О это так: он не давал миру дремать;

от него никому не было покоя.

Мать. Не было и не

будет такого великого человека. Это признано всем светом. А

поверите ли, батюшка, что есть один...... да если б это был

человек, а то мальчишка (с усмешкою указывая на меня),

молоко еще на губах не обсохло, который смеет с этим не

соглашаться......

Я. Милая маменька,

ужели вы хотите вызвать меня на спор; ведь был уговор, что

между нами не будет об этом речи.

Мать. Ну, ну, на

этот раз позволяю тебе нарушить уговор; пусть нас рассудит

духовный отец. Неправда ли, mo pére, это не грех, что

разрешаю сыну объявить убеждение противное моему?

Монах. Конечно нет.

Иное дело уважение к родителям, а иное свобода мысли в общих

спорных предметах.

Я. Обещаете ли,

maman, не сердиться на меня, что бы я ни сказал? Я хочу пред

батюшкою высказать все, что думаю.

Мать. Говори все.

Я. Этого будет

немного. Никогда, даже еще недорослем, я не восхищался

Наполеоном, а теперь тем менее принадлежу к его почитателям.

Во всей его метеорической карьере не столько меня удивляло

его величие, сколько покорное подобострастие поколения,

которое поддалось ему так безусловно.

Сестра Эмилия. Ну, уже надо быть более чем чудаком, чтобы не

признавать величия Наполеона!

Я. Это зависит от того, какое составим себе понятие об

истинном величии. Есть такие, и, признаюсь, я принадлежу к

их числу, которые степень возвышения и достоинства человека

соразмеряют количеству добра им сделанного. Если с этой

точки будем судить о Наполеоне: то сомневаюсь, чтобы можно

было признать его великим.

Мать. Ты ставишь

вопрос так коварно, что прямо отвечать на него трудно.

Я. Извините, maman,

я постановляю вопрос как нельзя яснее, я привожу его к

простейшему выражению; это вернейший путь к достижению

истины.

Мать. Ты все

определяешь моральною заслугою, даже утилитарностью

деяний.... Но согласись, что есть же деяния и сами по себе

великие, удивительные.....

Я. Такие явления

великие и

удивительные мы видим в природе. Ничего не может быть

величественнее летней грозы, морской бури, извержения

вулкана. Но все это величие бессмысленных сил бессмысленной

материи. От деяний же человека, одаренного разумом и волею,

а особенно от такого, который мнил поставить себя выше

человеков, мы в праве требовать более чем одних поражающих

эффектов. Мы имеем право требовать

мысли, следовательно цели и именно мысли

разумной, цели полезной. Между тем во всем поприще Наполеона

что же мы видим, кроме одной необузданной гордости,

неистового властолюбивого эгоизма? Войны его не имели даже

разумного предлога, все явно стремились в одной цели

хищнических завоеваний и расширения круга личной его власти.

Для этого он, попирая вековые традиции и чувства народов,

свергал с тронов законных государей и замещал их своими

братьями и свойственниками, из которых ни один не имел

нужных качеств для такого положения 13).

Все мероприятия его внутри Империи имели одну цель:

порабощение народа, который слепо предался ему,

воспрепятствование проявления всякой свободной мысли и

упрочение такого положения за своею династиею. Никакое

уважение общественной пользы, прав человека, потребности

просвещения, протестующее против его деспотизма, ни на

минуту не остановило его в предвзятом стремлении. На

человеческий род он так смотрел и так трактовал его, как

будто бы род этот был создан для него, для его произвола и

личных выгод.

Мать. Кто же однако

ж, если не он, положил преграду кровавой революции, кто ввел

и упрочил порядок, кто восстановил религию?

Я. Рекам крови,

проливаемой революциею, он вырыл только новое русло, сам же

пролил ее более, чем все революции в свете. Это была бы

весьма курьёзная статистическая данная, если бы кто-нибудь

исчислил, сколько, по инициативе Наполеона, было убитых и

искалеченных людей. Он восстановил не религию, а обряды

культа и предоставил их массам, сам не принимая в них

участия. Он признавал эти обряды необходимым элементом в

организме государства и также полезным, как полезны пути

сообщения, почты, фонари на улицах и виселицы или гильотины.

Порядок же ввел для того, чтобы провозгласить себя

абсолютным властелином.

Ты, Эмилия, упрекнула меня

в том, что я не признаю Наполеона великим. Я отвечал уже на

это общим положением, не терпящим никакого исключения; но

вот что еще прибавлю. Первое качество, требуемое в характере

высшего человека, это отсутствие всякой страсти. Одно что

позволяется ему любить страстно, это пресвятую правду, а

страстно ненавидеть неправду.

Наполеон же был под

влиянием многих страстей. Не говоря уже о его ненасытной

жажде власти и военной славы, он страстно ненавидел Англию,

правильнее завидовал ей. Эта страсть увлекала его не раз в

необдуманные предприятия, в роде Испанской и Российской

войны; она внушила ему нелепую мысль так называемой

континентальной системы. Он завидовал Англии, а никогда не

мог или не хотел уразуметь, что могущество этого образцового

государства основано не на материальной, а на моральной силе

разумных свобод народных, образованности масс и истинного

патриотизма. Эта зависть, действуя как и всякая страсть,

помрачала рассудок и наконец довела императора Французов до

гибели.

|